粟丽娟助理教授:意义建构视角下公众对邮轮旅游的风险感知

问题提出

2020年以来,全球至少有以钻石公主号为代表的97艘邮轮,爆发了较大规模的新冠疫情感染事件。尽管我国并未出现直接的邮轮群聚感染事件,但是各类媒体对邮轮事件的持续追踪和曝光,以及“恐怖邮轮”、“海上监狱”等戏剧性表达的传播,引发了中国公众的广泛讨论,并长期影响到整个民众对于邮轮行业的安全评估和消费决策。

文章发表截图

新冠疫情爆发以来,社交媒体上重复的新闻曝光和生动的场景复刻,极大地增强了公众对邮轮旅游的风险感知。它不仅影响到个人层面对于邮轮旅游的设施环境安全的评判,还在社会层面上,尤其是在集体主义更为显著的东方文化背景下,影响到中国公众对于邮轮旅游的群体性认知。

因此,本研究希望探讨中国公众,如何在媒体曝光和交互讨论过程中逐渐形成对邮轮旅游风险感知的群体性认知,通过网络民族志的方法,解析微博用户对邮轮旅游风险感知的动态机制。

数据收集和分析

本研究收集了2020年的1,641个邮轮群聚感染相关微博热话题,以及78,373条微博博文数据,并对其中的1,281篇高评博文,进行归纳和演绎相结合的编码处理,通过网络民族志法,探索中国公众在微博上对邮轮旅游的风险感知的动态变化过程。

研究发现

(1)中国公众在个体和社会层面的风险感知

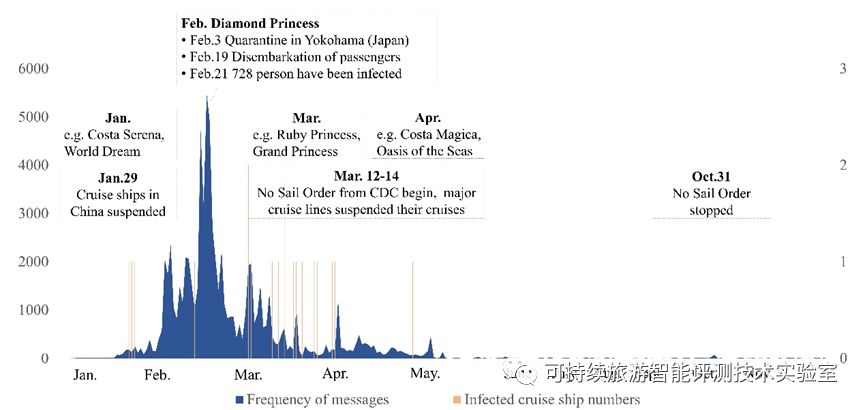

微博博文的每日发表数量受到大规模邮轮聚集性感染事件爆发的直接影响。例如,2020年2月21日到3月4日,停靠日本的钻石公主号和停靠澳大利亚的红宝石公主号事件,引发了中国公众对于邮轮疫情外溢到停靠国家的广泛讨论。

本研究将公众对邮轮旅游的风险感知分为个体和社会风险感知。个体层面上,人们关注邮轮疫情对个人自身健康及出行安排的影响,如健康、身体、时间和心理风险。社会层面上,人们更关注疫情邮轮带来的更广泛的社会影响,如邮轮停靠对当地社区、国家,甚至是全球邮轮行业的风险。

图1 邮轮相关博文日频率及重要邮轮相关事件(来源:笔者自绘)

(2)社会层面风险感知的放大路径

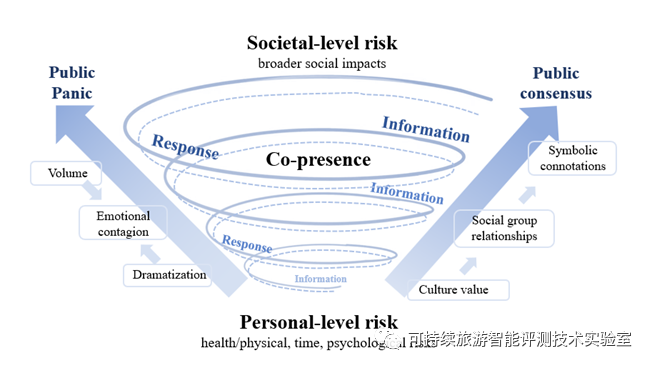

通过对代表性博文的进一步分析,本研究识别出在中国公众微博讨论过程中,群体风险感知被放大的两条路径。第一条是情绪传染路径,通过将个人的害怕、焦虑和恐慌等情绪传染给他人,引发群体性的公众恐慌和集体共鸣。第二条是认知共识路径,在集体主义文化价值观作用下,邮轮风险被纳入了国人的社会议题讨论,公众逐渐形成恐怖邮轮的共识。

社交媒体缩短了媒体信息发布和公众讨论的时间间隔,上述两条路径在社交媒体所创造的共同在场(co-presence)作用下,放大了中国公众对于邮轮旅行的风险感知。社交媒体将公众从从无关人员或者是单纯的信息接收者,转变为了虚拟见证人,不仅增强了社交媒体上的群体联系感,还减少了群体的危机心理和社会距离,形成了风险的共识。

图2 社交媒体上风险的社会放大机制(来源:笔者自绘)

研究贡献

理论层面,本研究从集体意义建构视角解释了公众话语和意义阐释在风险放大过程中所起的作用,强化了文化背景对风险感知的理解,并通过提出共在感概念为将风险的社会放大框架(SARF)应用于社交媒体危机传播环境提供了新的见解。

实践层面,本研究旨在为邮轮公司在危机时的应对策略和长效的恢复营销提供参考。本研究建议邮轮公司需要学习和反思新冠疫情引发的社交媒体舆论危机,有针对性、及时监测和应对社交媒体上公众对邮轮旅行看法的变化。此外,邮轮公司需要充分意识到公众风险和安全态度的跨文化差异,关注集体主义价值观对中国等市场的影响,定制差异化的市场决策。

成果引用

Yaxin Zheng, Lijuan Su*, Qiuju Luo & Bingjie Liu-Lastres (2023): Public risk perception of cruise travel on social media: A collective sensemaking perspective, Journal of Hospitality and Tourism Management, DOI: 10.1016/j.jhtm.2023.08.013

素材来源 | 粟丽娟助理教授团队