旅游管理

为适应经济社会发展对旅游管理高端人才的需求趋势,中山大学旅游学院于2004年开设了旅游管理专业。本专业坚持社会主义办学方向,全面落实立德树人根本任务,聚焦培养能够引领未来的人才,坚持以学生成长为中心,坚持通识教育与专业教育相结合,着力提升学生的学习力、思想力、行动力,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。本专业依托全国领军的旅游管理与规划研究团队,全方位训练学生资源开发、发展策划、战略设计、项目运营、市场营销和资产管理等管理与规划技能。本专业旨在培养具有探知精神的学术精英,具有国际化视野的旅游行业先锋,具有强烈社会责任感的旅游服务管理者。

以保继刚教授为学科带头人的师资团队在国内外学界享有较高的知名度,取得了丰硕的科研和教学成果。2023年,由保继刚教授牵头,旅游管理专业多位教授参与的“面向新时代乡村振兴国家战略的旅游人才创新创业培养体系”获得高等教育(本科)国家级教学成果奖二等奖。本专业拥有良好的国际化水平和极佳的国际声誉,受到国际学术界的极大认可。据上海软科世界一流学科排名(2024年),中山大学旅游休闲管理学科名列全球第三、中国大陆地区第一。

1. 专业定位

为适应经济社会发展对旅游管理高端人才的需求趋势,中山大学旅游学院于2004年开设了旅游管理专业。本专业坚持社会主义办学方向,全面落实立德树人根本任务,聚焦培养能够引领未来的人才,坚持以学生成长为中心,坚持通识教育与专业教育相结合,着力提升学生的学习力、思想力、行动力,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。本专业依托全国领军的旅游管理与规划研究团队,全方位训练学生资源开发、发展策划、战略设计、项目运营、市场营销和资产管理等管理与规划技能。本专业旨在培养具有探知精神的学术精英,具有国际化视野的旅游行业先锋,具有强烈社会责任感的旅游服务管理者。

2. 培养目标

2.1 培养目标

本专业依托全国领军的旅游管理与规划研究团队,全方位训练学生资源开发、发展策划、战略设计、项目运营、市场营销和资产管理等管理与规划技能。本专业旨在培养具有探知精神的学术精英,具有国际化视野的旅游行业先锋,具有强烈社会责任感的旅游服务管理者。

2.2培养特色与路径

- 以德优先的育人模式:以“党课进课堂”、“支部建专业”为特色的10条举措贯穿育人全过程;

- 教学与科研融合培养模式: 以世界一流的科研产出支撑本科教学,科研进课堂,教学撑科研;

- 国际化学科与本土化专业融合培养模式:依托国际化师资和标准,围绕本土现实问题开展教学;

- 跨学科融合的培养模式:以经济管理类为基础,以地理学、社会学、心理学等为延伸,培养适合科研与产业需要的人才。

3. 培养规格

贴合国际旅游管理研究前沿、产业最新发展趋势以及国家经济社会发展需要,(《旅游学院2024级旅游管理专业培养方案》)设置本科学分145个,其中必修课115学分、选修课30学分(含公共选修课(通识选修课)8学分、专业选修课22学分)。旅游管理专业具体的毕业要求如下:

3.1 知识层面

- 毕业要求1:掌握旅游学、管理学、经济学的基础理论和方法,掌握旅游和休闲活动的基本理论和规律,熟悉国内外旅游类行业现状和经济活动运行规律;

- 毕业要求2:掌握批判与创新思维方法,能熟练运用量化及质性研究的方法与工具,具有跨学科分析问题与初步的独立科研能力;

- 毕业要求3:掌握旅游业信息获取、文献检索和期刊科技信息获取的方法;

- 毕业要求4:良好的中英文说、写、阅读及文书处理能力,具有跨学科分析问题与解决问题能力。

3.2能力层面

- 毕业要求5:具有批判性思维和创新能力。能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题,表达个人见解;

- 毕业要求6:具有解决复杂问题的能力。能够对旅游休闲领域中的复杂问题进行综合分析和研究,提出相应的对策和解决的思路;

- 毕业要求7:具有信息技术应用能力。能够恰当应用现代信息技术手段准确、高效地使用计算机技术解决实际问题;

- 毕业要求8:具有良好的团队合作能力。能够与团队成员和谐相处,协作共事,具备国际视野和国际事务解读能力。

3.3价值层面

- 毕业要求9:拥有良好的思想品德修养与心理素质;

- 毕业要求10:具有敢于怀疑与勇于探索的科学精神和真挚的人文情怀;

- 毕业要求11:强烈的专业与敬业精神;

- 毕业要求12:具有强烈的社会责任感。

4. 课程体系

旅游管理专业扎根于中山大学旅游学院在国内居于领先水平的学术研究和社会服务。专业课程设置基于完善、扎实的理论基础,紧密贴合国际旅游研究前沿、旅游产业最新发展趋势以及国家经济社会发展需要。自开办以来,学院共组织修订旅游管理专业教学计划10余次。2014学年,本专业开始探索模块化教学,同时进一步丰富教学计划课程设置,增开《智慧旅游》《旅游电子商务》《大数据与地理信息系统》《公园与休闲管理》《平面设计》等课程。2019年开始,对标国际一流旅游管理院校,制定“管理”“可持续”和“新科技”等三大模块,将所有课程纳入模块之中。2021年,按照学校大类招生培养要求,设置一年级大类培养课程,同时调整大二专业必修课,全面梳理专业脸谱课与选修课。2024年,在上述专业与课程设置改革之基础上,逐渐形成稳定的课程体系。

考虑到从本科到硕士研究生、博士研究生的渐进提升需要,旅游管理专业的课程体系主要区分出如下六个层次(类别):

4.1公共必修课(39学分)

包括《大学外语》《体育》《思想道德与法治》《中国近现代史纲要》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《马克思主义基本原理》《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》《四史》(中共党史)《形势与政策》《国家安全教育》《军事课》《劳动教育》《心理健康教育》等。

4.2公共选修课(8学分)

分为人文与社会、科技与未来、生命与健康、艺术与审美四个模块,最低学分要求为8学分,其中须包含2学分“艺术与审美”课程。学生自主修读且未列入本方案的跨院系课程可计入公共选修课学分。

4.3专业必修课(76学分)

(1)大类基础课(13学分):《微观经济学》《宏观经济学》《会计学原理》《管理学原理》《新生研讨课》。

(2)专业基础课(35学分):《高等数学三(I)》《高等数学三(II)》《概率统计(经管类)》《研究设计》《旅游学原理》《旅游地理学》《程序设计》《商务统计》《研究方法基础》《服务运营管理》《战略管理》《旅游消费者行为学》《营销学原理》《旅游组织行为学》。

(3)专业核心课(14学分):《旅游规划与公共政策》《旅游商业模式与创业》《可持续旅游》《新媒体与旅游新业态》《目的地管理》《社区旅游规划与管理》《旅游大数据与智能计算》。

(4)专业实践课(14学分):《创新与实践(4-7学期)》《专业实习(5-6学期)》《科研实习》(6-7学期)《毕业论文(设计)》。

4.4 专业选修课(旅游管理提升课模块)(22学分)

包括:《旅游景观导论》《海洋旅游》《文化与遗产旅游》《旅游摄影》《旅游房地产运营管理》《旅游社会企业与新经济》《全球人文地理与旅游》《文旅产品设计》《城市休闲导论》《计量经济学》《旅游与城市可持续发展》《度假区开发与管理》《旅游产业经济分析》《GIS的旅游应用》《全球化与经济地理》《旅游地发展与基础设施》《保护地管理与生态旅游》《旅游美学与景观》。

4.5本硕贯通课(主要面向硕士研究生和已经获得推免录取的本科生)

包括:《旅游规划原理与方法》《科学哲学导论》《定量研究方法》。

4.6 荣誉课程

包括:《人文艺术与审美经济》《数字人文》《文旅项目策划与设计》《文旅商业模式设计》《创意、创新与创业》《数字化运营》《交叉思维与应用》《旅游系统分析》《旅游符号学》。

5. 师资队伍

旅游管理专业现有专任教师14人:其中,教授5人,副教授7人,助理教授2人。研究方向涵盖景区管理运营、目的地营销与管理、景区规划设计、可持续旅游、文化遗产旅游、战略与财务管理、旅游信息化与电子商务等。本专业师资力量雄厚、科研能力突出、社会服务成效显著。国家高层次人才计划入选者保继刚教授作为本专业学科带头人,对旅游教育做出突出贡献,获评中国旅游协会旅游教育分会首届“旅游教育突出贡献人物”“中国地理学会建设突出贡献奖”。现任院长徐红罡教授曾获“青年科学家奖”“旅游地理突出贡献奖”。国家高层次人才计划入选者孙九霞教授曾获“宝钢优秀教师”“珠江学者”特聘计划等。

6. 教学条件

(1)校内教学设施资源。本专业在中山大学珠海校区海琴6号楼拥有超3000平方米的办公地点,建设有旅游规划实验室、脑电实验室、摄影实验室以及图书资料室等。实验室配置了全方位的行业前沿教学软件,如ARCGIS空间分析系统、3DMeeting与3DShow教学软件和景区3D虚拟可视化操作平台等。

(2)校外教学设施资源。本专业利用联合国世界旅游组织旅游可持续发展监测与管理中心的平台优势,利用地方政府的资金,分别在广西桂林阳朔、江苏常熟、云南西双版纳等10个监测点建设实体教学实践基地,在长隆、张家界、元阳哈尼梯田等建有校级本科生教学实习基地。

(3) 教学课程资源。本专业拥有国家精品课程、国家一流线上课程《旅游地理学》,广东省一流课程《专业实习-L0SA元阳》和校级一流课程《旅游消费者行为学》等。2022年,在中山大学第十届教师教学竞赛决赛中,旅游管理专业教师王心蕊老师获通识组优胜奖,黄琢玮老师获全英组优胜奖。目前,已经编写完成核心课程教材近20本,包括《旅游地理学》《旅游消费者行为学》《旅游经济学(高级教程)》《旅游目的地管理》《度假区开发与管理》等。

旅游管理专业教师出版的部分教材

(3)科研平台资源。本专业目前拥有8个核心科研教学平台,包括:中山大学旅游发展与规划研究中心(中山大学,2000年)、中国旅游研究院旅游影响研究基地(中国旅游研究院,2010年)、联合国旅游组织旅游可持续发展监测与管理中心(联合国世界旅游组织,2010年)、旅游发展协同创新中心(与南开大学、国家信息中心共建,2011年)、中山大学旅游休闲与社会发展研究中心(广东省社会科学界联合会,2020年)、中山大学可持续旅游智能评测技术文化和旅游部重点实验室(文化和旅游部,2021年)、联合国教科文组织名录遗产地可持旅游教席(联合国教科文组织,2020年)、新疆历史文化旅游可持续发展重点实验室(与新疆大学共建,2020年)。

文化和旅游部科技教育司指导可持续旅游智能评测技术文化和旅游部重点实验室建设

(4) 社会资源。本专业依托联合国旅游组织(UN Tourism),在黄山、桂林、张家界、西双版纳、成都、河南、常熟等地建设了长年稳定、有持续经费支持的监测基地。这为本专业师生的实践教学与科学研究提供较好的进入性和旅游与接待研究的天然实验室。同时,学院为中国旅游协会旅游教育分会会长单位、中国地理学会旅游地理专业委员会主任委员单位,常年与国内知名旅游龙头企业(长隆、华侨城、中国旅游集团等)、相关行业的优秀代表企业(华为、腾讯、美团、百度、阿里、中国联通、中国移动等)均保持密切丰富的交流与合作,为专业人才培养提供了丰富的社会资源。

本专业学生历年科研实习完成的旅游可持续发展监测报告

部分教学与科研实习基地

旅游管理专业学生前往阿者科村开展专业实习

《旅游规划原理》课程调研

西递宏村监测(科研实习)

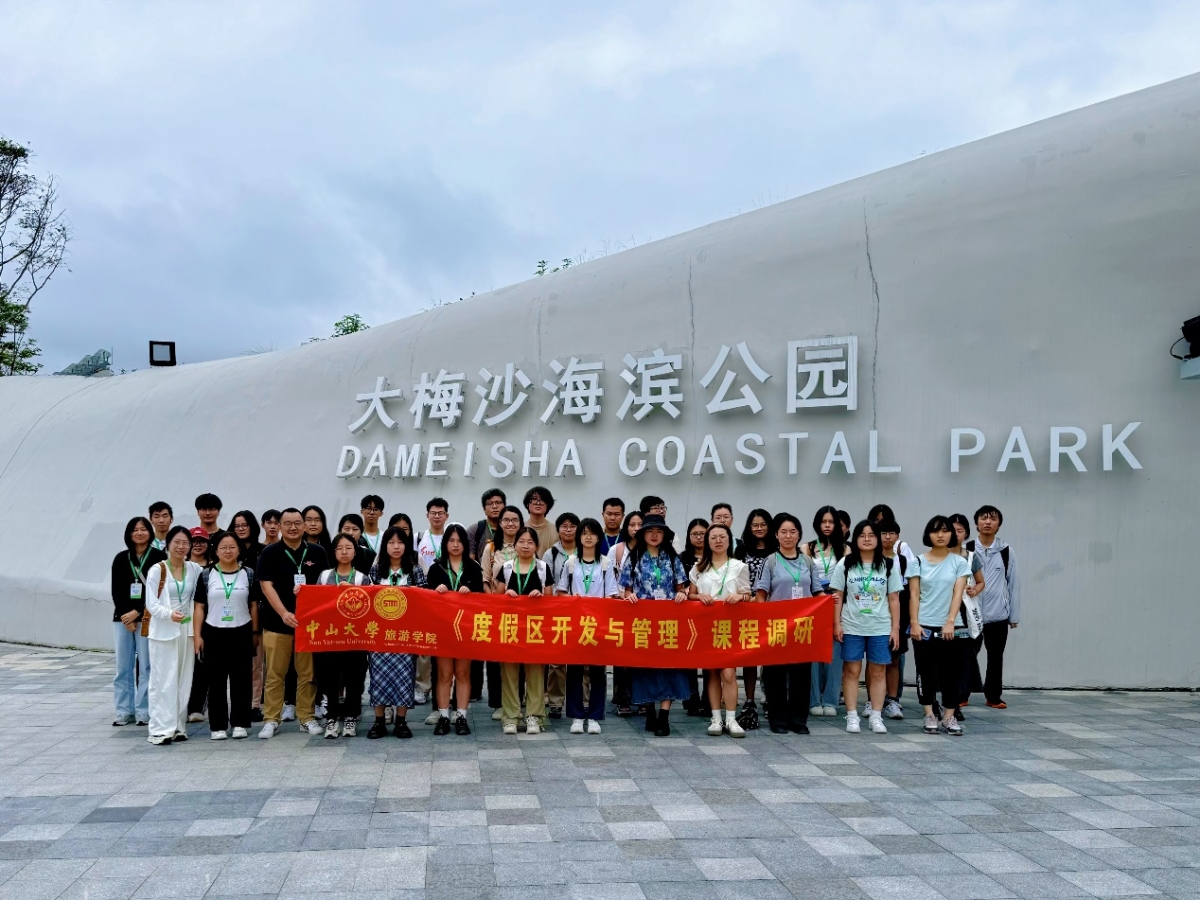

《度假区开发与管理课程调研》

南海海岛可持续旅游监测实地调研

旅游规划实验室模拟教学

|

《国际旅游研学实践》课程调研

海洋文化与旅游业态提升项目调研

旅游管理专业学生专业实习部分成果展示

旅游管理专业近五年本科毕业生优秀论文数量

|

年份 |

校级优秀 |

院级优秀 |

|

2024届 |

3 |

9 |

|

2023届 |

3 |

14 |

|

2022届 |

3 |

8 |

|

2021届 |

2 |

10 |

|

2020届 |

3 |

14 |

旅游管理专业近五年大学生大创项目立项数量

|

年份 |

国家级 |

校级 |

|

2024年 |

1 |

5 |

|

2023年 |

2 |

7 |

|

2022年 |

3 |

-- |

|

2021年 |

1 |

-- |

|

2020年 |

2 |

-- |

2024年旅游管理专业本科生获省级以上竞赛奖励情况

|

姓名 |

比赛名称 |

作品名称 |

年份 |

级别 |

奖项 |

|

聂雨曦、王可新、陈倩绮、卜晓彤 |

第五届全国高校商业精英挑战赛会展文案创作竞赛 |

第53届中国家博会(广州)办公商用及设备配料展人群管理 |

2024 |

国家级 |

二等奖 |

|

陈炜华、邓雯雯、宋亚亚、陈欣梓 |

“尖烽时刻”全国酒店管理模拟大赛 |

酒店管理模拟 |

2024 |

国家级 |

二等奖 |

|

丁文钦、熊晋贤、袁雄渝、曹琦 |

第十四届红色旅游创意策划大赛 |

大展“红”图!基于众包的数字人文跑图游戏营销平台设计——以广州市为例 |

2024 |

省级 |

一等奖 |

|

欧阳晓晴、聂雨曦、张晓、李洁雯 |

第十四届全国大学生红色旅游创意策划大赛 |

暗夜花火”·南昌起义定向越野线路设计 |

2024 |

省级 |

二等奖 |

|

钟敬棠 |

外教社词达人杯全国大学生英语词汇能力大赛 |

非英语专业组词汇答题 |

2024 |

省级 |

二等奖 |

2023年和2024年旅游管理专业大学生大创项目立项情况

|

姓名 |

比赛名称 |

作品名称 |

年份 |

级别 |

|

陈君虹、刘英迢、唐浩、邱小柔、农色婷 |

创新训练 |

旅游乡村振兴的金融风险研究:以凤庆为例 |

2023 |

国家级 |

|

马旭、田甜、潘敏、孙恩东、仁青拉措 |

创新训练 |

高校乡村旅游帮扶研究 |

2023 |

国家级 |

|

王彧、白式弘、王泽铃、王丽行、杜婉莹 |

创新训练 |

甘肃天水麦积山石窟的研学设计 |

2023 |

校级 |

|

徐婧、朱萸荩、潘嘉怡、魏小林、胡永威 |

创新训练 |

产业共生视角下的景中村茶旅融合互动机制研究-以杭州梅家坞为例 |

2023 |

校级 |

|

潘玮琳、梅晓琳 |

创新训练 |

为城中村正名——基于嵌入性理论与空间正义理论的城中村价值研究 |

2023 |

校级 |

|

王志琦、朱萸荩、刘英迢、程翔、杨泉 |

创新训练 |

基于文化适应理论对义工旅行中各文化群体交互分析——以四姑娘山为例 |

2023 |

校级 |

|

高敏、陆桂芬、王祎伟、龚逸舒、莊彬炫 |

创新训练 |

海岛旅游目的地属性感知对游客重游意愿的影响研究 |

2023 |

校级 |

|

周悦茵、梁文彦、 鍾煥權、焦青青、杨喆霖 |

创新训练 |

“出去浪,还是宅家游?”后疫情时代高校学生的旅游风险感知与出游意愿和偏好研究 |

2023 |

校级 |

|

陈红、朱玉洁 |

创新训练 |

如何留住在粤大学生人才?—社会融入视角下异地大学生留居意愿的影响机制研究 |

2023 |

校级 |

|

蒋振豪、何若泰、陈成瀚、杨博铉、吴慈盛 |

创新训练 |

搭建以旅游线路为核心的综合旅游服务平台—基于《徐霞客游记》 |

2024 |

国家级 |

|

刘彦琪、吴倩、张艺、蔡家伟、张昱琳 |

创新训练 |

文旅融合背景下“研学+”助推乡村教育观现代化的发展模式探究 |

2024 |

校级 |

|

王雨轩、谭君怡、张予涵、邓超卓 |

创新训练 |

区隔与融合:乡村数字游民的社会支持网络研究 |

2024 |

校级 |

|

邱小柔、黎洪莹、刘振敏、周君耀 |

创新训练 |

生活方式型移民的社会交往对其地方依恋的影响研究——以中山市桂南村为例 |

2024 |

校级 |

|

柯特坭、蒙睿思、盘坤宁 |

创新训练 |

弥合数字鸿沟还是加剧数字形式主义:旅游对乡村数字化的影响 |

2024 |

校级 |

|

梁文颖、刘侃彦 |

创新训练 |

探究影视旅游游客的旅游动机——以北京环球影城为例 |

2024 |

校级 |