知音千古此心同:李师娜教授团队及合作者借助神经科学方法开展非遗戏曲研究,助力传统文化传承

近期,习近平总书记对加强文化和自然遗产保护传承利用工作作出重要指示,强调要持续加强文化和自然遗产传承、利用工作,使其在新时代焕发新活力、绽放新光彩,更好满足人民群众的美好生活需求。

在中山大学可持续旅游智能评测技术文化和旅游部重点实验室支持下,李师娜教授团队及其国内外合作者围绕戏曲审美、现代化发展进行了一系列探索。近期,李师娜教授与合作者厦门大学李山石副教授、澳门大学冯学能副教授以及厦大硕士生李亦琦在高水平期刊Tourism Management(SSCI Q1, IF=10.9, ABS4)上发表了最新研究成果“When intangible cultural heritage meets modernization–Can Chinese opera with modernized elements attract young festival-goers?”。这是继今年初与合作者英国利兹贝克特大学Emma Wood教授以及中大博士生张镨月在旅游领域高水平期刊Annals of Tourism Research (SSCIQ1, IF=10.4, ABS4)上发表戏曲相关论文后,又一重要成果。

李师娜教授团队持续关注当代戏曲艺术的保护与传承,研究涉及戏曲审美与现代化发展等多个方面。最新研究关注戏曲艺术在当代青年群体中的传承问题。

文章概述

中国戏曲,作为被联合国教科文组织认定的国家非物质文化遗产,融合了多种艺术形式,构成了独特的戏曲美学。然而,在传承与发展中,戏曲面临着年轻一代兴趣缺失的挑战。尽管戏曲承载着丰富的传统文化与价值观,但其慢节奏的特点已难以吸引追求快节奏的现代青年。

“戏曲现代化”即指近代以来戏曲艺术以新代旧的创新过程。现有的戏曲现代化研究多为描述性和概念性,缺乏针对戏曲如何吸引年轻人以及现代化属性如何影响观众忠诚度的实证研究。这导致戏曲在传承过程中难以找到有效的策略来吸引和留住年轻观众。

为了应对这一挑战,一些戏曲节开始尝试创新方式,如沉浸式京剧和现代歌剧等,以更加现代化的方式呈现传统戏曲。这些创新不仅融入了流行元素和现代技术,还通过社交媒体等平台进行广泛传播,成功吸引了年轻一代的关注。然而,这些创新方式是否真正有效提升了年轻观众对戏曲的忠诚度和参与度,仍需进一步的实证研究来验证。

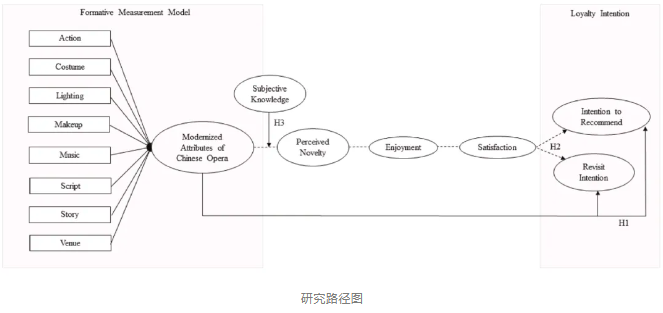

这项研究运用认知评价理论,探讨了传统戏曲融入现代元素是否能吸引年轻的节日观众。通过混合研究方法构建了戏曲现代化量表,包括动作、服装、灯光、化妆、音乐、剧本、故事、场地8个维度和41个题项,用于衡量中国戏曲的现代化属性。

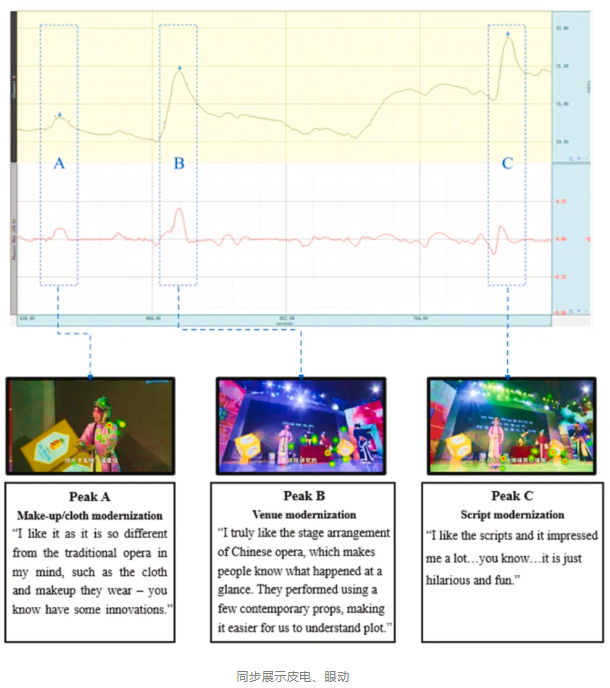

在2023年武汉“戏码头”《贵妃醉酒》展演期间,团队通过现场调研,发现了中国戏曲的多种现代化属性对感知新颖性、享受性、满意度和忠诚度的顺序效应。有趣的是,通过收集被试生理数据(眼动、皮电),并结合访谈数据发现,这种影响不受参与者主观知识的影响,显示出强大的普遍性和适用性。

该研究不仅促进了对年轻游客如何基于混合测量评估非物质文化遗产现代化的理解,还扩展了非物质文化遗产节日的文献,为戏曲艺术的现代化发展提供了有力支持。

文章全文

文献引用

Li, S., Li, S., Fong, L. H. N., & Li, Y. (2025). When intangible cultural heritage meets modernization –Can Chinese opera with modernized elements attract young festival-goers?. Tourism Management, 107, 105036.

全文链接

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016073832300169X

限时全文免费下载链接:

https://authors.elsevier.com/a/1jjq1xTbN2gKN

扫码阅览

与此同时,李师娜教授与李山石副教授共同完成了关于推动戏曲艺术在粤港澳大湾区青年人中传承的咨政报告,为相关政府部门提供了重要参考和借鉴依据。