文旅融合教与研,戏曲审美熟悉与新颖——李师娜教授团队开展戏曲教学和研究

文旅融合教与研,戏曲审美熟悉与新颖——李师娜教授团队开展戏曲教学和研究

编者按:

为了使同学们能够成为中国戏曲非物质文化遗产的欣赏者、传播者和传承者,培养当代大学生文化自信,旅游学院李师娜教授开设了中大公共选修课程《戏曲赏析》。该课程受到了学生的广泛好评,被中国青年报和中山大学官方微信公众号专题报道。近日,李师娜教授团队最新研究成果Familiarity and novelty in aesthetic appreciation: The case of intangible cultural heritage in China在旅游领域高水平期刊Annals of Tourism Research上发表,为非物质文化遗产审美提供理论支持,并为其保护与传承提供建议。

习近平总书记提到:“14亿中国人民凝聚力这么强,就是因为我们拥有博大精深的中华文化、中华精神,这是我们文化自信的源泉。”

《戏曲赏析》积极推动教学与科研携手共进,以及实践与理论之间的对话。在教学中,除了任课老师讲授戏曲相关专业理论、教授唱腔动作外,还邀请了海内外戏曲界名师线上或线下授课交流,带领学生观看现场表演,并组织同学们与专业戏曲演员同台汇报演出。课程被中山大学官方微信公众号平台以题为《咚咚隆咚锵,中大这门公选课氛围感拉满》推送,该推文被中国青年报数字报全文转载。

中国青年报转载中山大学官微推送

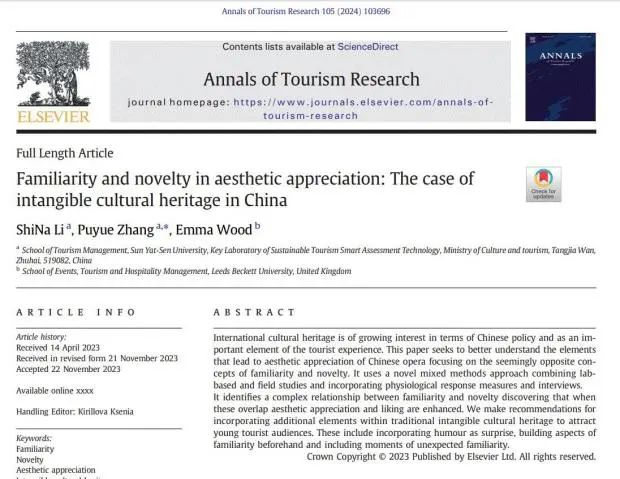

基于在戏曲教学和表演实践中的观察和总结,李师娜老师还带领团队开展戏曲审美、创新和传承保护等文旅融合方面的科研工作,比如在学生观看戏曲表演过程中运用先进的神经科学技术采集数据,结合其他传统研究方法形成研究成果,同时把研究成果又反馈到教学中,研教融合。最新研究成果Familiarity and novelty in aesthetic appreciation: The case of intangible cultural heritage in China刚发表在旅游领域高水平期刊Annals of Tourism Research上。博士生张镨月参与该研究。该研究梳理出以戏曲为例的非物质文化遗产审美过程中熟悉与新颖之间的辩证关系,为非物质文化遗产审美提供理论支持,并为其保护与传承提供建议。

戏曲研究成果发表

文章概述

中国戏曲起源于几千年前,是中国非物质文化遗产的重要组成部分,而其年轻观众正在减少。旅游目的地正在将戏曲融入文化旅游产品当中,以培养年轻人对戏曲的兴趣,实现戏曲的保护与传承。发展非物质文化遗产是可持续旅游的重要资源,但这一领域缺乏研究。因此,本文的主要目的是针对中国传统戏曲,全面探索“熟悉”和“新颖”这对看似对立的概念如何影响非物质文化遗产的审美鉴赏。本文扩展了对非物质文化遗产审美的理解,通过探究如何吸引年轻人成为非物质文化遗产受众,为旅游业发展提供建议。本文采用心理生理学实验、田野研究和访谈等方法,发现熟悉和新颖看似矛盾但并非对立,两者共同作用影响审美情绪,熟悉和新颖的结合是最大限度提升戏曲体验吸引力的关键。

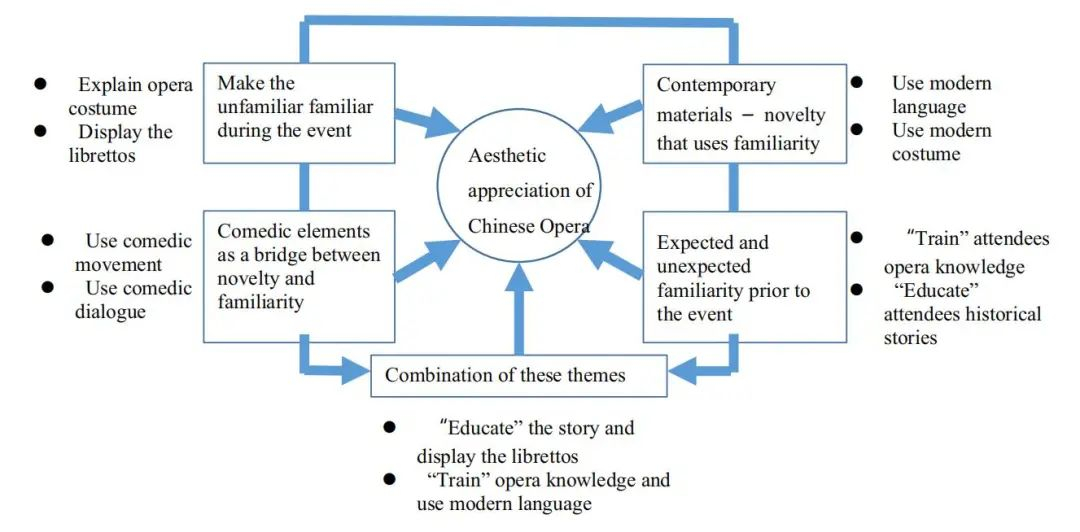

本文提出了一个模型,揭示了如何通过把熟悉和新颖辩证统一的结合更好地欣赏非物质文化遗产。首先,需要为新受众开辟一条通往未知领域的道路。比如在观看表演之前提前了解相关内容,也可能是通过表演过程中的其他因素,比如现场换装讲解等。其次,对于新观众来说,幽默提供了一个共同的情感时刻,将观众之间以及观众和表演者联系在一起。再次,利用当代文化创造惊喜时刻,有助于使传统表演更吸引人、更容易理解、以及更让人享受。此外,虽然每种方式都有可能提高潜在年轻游客的兴趣和享受,但它们的组合使用可能会增加审美欣赏。

粤剧演员粱彦老师和徐兆坤老师在节目间换戏装以介绍戏曲服装

中国传统戏曲中的熟悉和新颖

阅读论文

扫码查看:

文章引用格式:

Li, S.N., Zhang, P., Wood, E. (2024). Familiarity and Novelty in Aesthetic Appreciation: The case of intangible cultural heritage in China. Annals of Tourism Research, 105.

文章全文:

https://authors.elsevier.com/c/1iHfZ_3fvx47w9